Als die Eisenbahn ab den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Siegeszug

antrat, und das neue Verkehrsmittel zur wirtschaftlichen Erschließung einzelner Regionen

beitrug, wurden die führenden Kreise der Unternehmer und des Großgrundbesitzes von einem

regelrechten Eisenbahntaumel erfaßt, zog doch der Bau von Eisenbahnen von weither

Arbeitskräfte an. Die Profite der ansässigen Unternehmen stiegen ebenfalls rasch.

Man erkannte sehr bald, daß die Eisenbahn günstige Bedingungen für die Bildung von

Ballungszentren schuf, aber anderseits für die abgelegenen Gebiete die Gefahr bestand, zu

veröden und für immer Hinterland zu bleiben. Verständlicherweise drängten deshalb die

in derartigen Gebieten ansässigen Vertreter der Wirtschaft auf Eisenbahnbau. Diese

Forderungen mußten aber bald an ihre ökonomischen Grenzen stoßen. Die

außerordentlichen Kapitalaufwendungen für den Bau und Betrieb von Eisenbahnen konnten

sich nur dort lohnen, wo ein ausreichendes Verkehrsaufkommen gesichert war.

Erfahrungen aus anderen Ländern, insbesondere Frankreich, zeigten, daß Eisenbahnen im

Bau und Betrieb billiger sein konnten, wenn man eine geringere Spurbreite wählte, die

schärfere Steigungen und Kurven, leichtere Schienen, weniger aufwendige

Streckenüberwachung zuließ und die Anforderungen an Brücken und Tunnel gering hielt.

Dafür mußte man zwar eine wesentlich niedrigere Fahrgeschwindigkeit in Kauf nehmen, die

jedoch auf den in Frage kommenden Strecken als ausreichend angesehen wurde. Während bei

den normalspurigen Bahnen seit den siebziger Jahren allein dem Staat das Recht zum Bau und

Betrieb zufiel, bestand bei den Schmalspurbahnen die Möglichkeit, daß private

Gesellschaftsunternehmen nach Erteilung einer staatlichen Konzession solche bauen und

betreiben konnten.

Aktie der GMWE aus dem Jahr 1901

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden um Meuselwitz erhebliche

Braunkohlenfelder erschlossen, für die man nun einen erweiterten Absatzmarkt suchte, den

man auch in Gera fand. Gera war zu dieser Zeit eine aufstrebende Industriestadt, dessen

Unternehmen ihrerseits danach trachteten, schnell, sicher und relativ billig Kohle

heranzubekommen. Es begann sich alsbald Komitees für den Bahnbau zu bilden. Einen

wesentlichen Anteil daran hatte die Berliner Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Vering

und Wächter, die bei Wuitz

auch Braunkohlengruben besaß, und die Projektierung und Bau der Strecke übernehmen

wollte.

Der Bahnhof

Wuitz-Mumsdorf Im Holzgebäude links befand sich der Warteraum für die Reisenden.Rechts,

neben dem Hauptgebäude, befinden sich der Güterschuppen und der "Freiabtritt"

(Toilette).

Aus dem Kreis Zeitz war es Hauptsächlich der Rittergutsbesitzer Kurt Garcke aus

Wittgendorf, der sich für den Bau der Bahn einsetzte. Hier wie auch andernorts konnte man

die Erscheinung beobachten, daß private Unternehmer überall dort Kapital beim Bahnbau

anlegen wollten, wo der erwartete Profit garantiert war, und das schien bei dieser

Kleinbahn durchaus der Fall zu sein.

Die Erteilung der Konzession verzögerte sich jedoch immer wieder. Obwohl die

Länderregierungen beim Bau von Schmalspur- und Kleinbahnen mit lokaler Bedeutung die

private Initiative - im Interesse einer Entlastung des Staatssäckels - nicht ungern

sahen, befürchteten sie jedoch, daß den Staatsbahnen hier eine unliebsame Konkurrenz

erwachsen konnte. Von Meuselwitz bestand sowohl über Zeitz wie auch über Ronneburg eine

gute Verbindung nach Gera.

Am 6. Juli 1900 konstituierte sich in Meuselwitz eine Aktiengesellschaft mit dem Ziel,

eine "Kohlenbahn" von Meuselwitz nach Gera zu bauen. Im selben Jahr wurde auch

die Konzession erteilt und mit dem Bau begonnen. Die Baukosten veranschlagte man mit 1 770

000 Mark. Die Projektierungsarbeiten waren schon vorher durchgeführt worden. Die

Spurweite entsprach mit 1000 Millimeter der der Grubenbahnen und der Geraer Straßenbahn,

so daß ein direkter Wagenumlauf von der Grubenbahn über die Gera-Wuitz-Mumsdorfer

Eisenbahn nach Gera und dort über Straßenbahngleise in die Betriebe möglich wurde.

Die Lok 99 191 mit

einem Personenzug im Bahnhof Gera-Pforten im Mai 1967

Über den Verlauf der Strecke standen zwei Varianten zur Debatte, die erste sah den

Beginn in Gera-Pforten, die zweite in Langenberg vor. Für die erste hatte man sich dann

entschieden. Sie bestand dann bis auf einige Gleisbegradigungen bis an das Ende der

Strecke.

Nach fast zwanzigjährigen Vorbereitungen und einjähriger Bauzeit wurde dann am 12.

November 1901 die Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Eisenbahn, kurz GMWE genannt,

eröffnet. Vormittags 9 Uhr 30 Minuten setzte sich ein Zug vom Bahnhof Gera-Pforten zur

Eröffnungsfahrt in Bewegung. In sechs bekränzten und girlandengeschmückten Wagen hatten

die geladenen Gäste, unter ihnen der Erbprinz Heinrich XXVII., Reuss jüngere Linie,

Platz genommen. Auf allen größeren Bahnhöfen wurde der Zug mit entsprechender

Zeremoniell ein gebührender Empfang bereitet. Der Bahnbau fand bei den Einwohnern der an

der Strecke liegenden Gemeinden eine hohe Resonanz. Obwohl nur eine "Bimmelbahn"

wie sie der Volksmund nannte, hatte sie doch relativ abgelegenes Gebiet die

verkehrsmäßige Erschließung gebracht, von der sich alle Vorteile versprachen. Deshalb

ließ man auch hier die letzten Postillione zum Abschied blasen. Die von Zeitz aus noch

bestehenden Kariolposten nach Kayna und Pölzig wurden mit Wirkung vom 1. Dezember

eingestellt und ihre Aufgaben von der Schmalspurbahn übernommen.

Die gesamte 31,2 Kilometer lange Strecke verlief immerhin über das Gebiet dreier

deutscher Territorialstaaten, Reuß jüngere Linie, Sachsen-Altenburg und im Gebiet des

Kreises Zeitz durch Preußen. Nach 1952 waren es Die Bezirke Gera, Halle und Leipzig.

Wie schon erwähnt, bildete Gera-Pforten den Ausgangspunkt der Strecke. Von hier aus ging

es gleich steil bergan mit der höchsten Steigung der Strecke von 1 :28 nach Leumnitz. Die

nächsten Haltestellen richtete man in Trebnitz, Schwaara, Brahmenau, Culm, Söllmnitz und

Wernsdorf ein. Pölzig lag damals auf dem Gebiet von Sachsen-Altenburg, erste Haltestelle

im Kreis Zeitz war Wittgendorf. In vielen Windungen versuchten die Erbauer, die Strecke

auf der Wasserscheide zwischen beiden Schnauderbächen in möglichst gleicher Höhe zu

halten. Stellenweise von nur fünf Kilometer/Stunde ging es nach Kayna weiter an der

Rothenfurter Mühle vorbei, im stillen Grund an der Schnauder entlang zu den Quarzwerken

in der Kliebe. Hier befand sich ein Verladegleis für die hier gewonnenen Baustoffe. An

der Meutitzmühle vorbei führte die Strecke zum Haltepunkt Oelsen, von da aus weiter zur

Grube Leonhard II bei Spora ins Gebiet der Tagebaue und Brikettfabriken. An der

Schnauderbrücke gab es eine Wasserentnahmestelle für die Loks.

Die Haltestelle Zipsendorf

befand sich gleich neben der Zeitz-Altenburger Straße. Von dort an lief die

Schmalspurstrecke neben der normalspurigen Strecke Zeitz-Altenburg bis zum Bahnhof

Wuitz-Mumsdorf, dem Endpunkt der Strecke.

Ein Personenzug mit

Güterbeförderung in Richtung Wuitz-Mumsdorf im Februar 1958 zwischen Kayna und Oelsen

Der Bahnhof Wuitz-Mumsdorf

wurde auch von der normalspurigen Bahn mit benutzt. Aus diesem Grund war ein Teil der

Gleise innerhalb des Bahnhofes als Dreischienengleis ausgeführt. Die Wagenladungen der

Quarzwerke wurden auf einer Rampe aus Kipploren in offene Waggons gekippt. Auf der Strecke

trennten kaum Einzäunungen den Gleiskörper vom offenen Gelände. Ein erhöhter Bahndamm

fand sich nur vor Brücken und Berganfahrten. Anschlußgleise zweigten in die

verschiedensten Betriebe ab, das längste war mit 2,4 Kilometern die Verbindung zwischen

dem Bahnhof Söllmnitz und der Reußengrube bei Kretzschwitz.

Zum Zeitpunkt der Eröffnung bestand der Fahrzeugpark aus vier Lokomotiven, vier

Personenwagen, zwei Post- und Gepäckwagen, sechs gedeckten Güterwagen, 54 offenen

Güterwagen, zwei Kalkdeckelwagen und drei Rollböcken.

Die ersten Betriebsjahre zeigten eine positive Entwicklung, die Beförderungsleistungen

für Güter und Personen stiegen ständig an. Die Bahnstrecke beeinflußte die

Neugründung und Ausdehnung von Betrieben, 1905 richtete die Bahn einen Haltepunkt am

Quarzwerk Kayna ein, wo die Firma Buchmann aus Gera den Abbau von Kiesen und Quarzsanden

betrieb. Mit Hilfe einer Seilbahn wurden die Güterwagen beladen, deren Inhalt dann im

Bahnhof Wuitz-Mumsdorf über eine Rampe in Waggons der normalspurigen Eisenbahn gekippt

wurden. Bedingt durch steigenden Transportaufgaben erhöhte sich der Fahrzeugpark bis zum

Ersten Weltkrieg um zwei Lokomotiven, zwei Personenwagen und 52 offene Güterwagen. Der

Erste Weltkrieg bereitete dieser Aufwärtsentwicklung ein vorläufiges Ende, denn alle

nicht kriegswichtigen Bahnen mußten Betriebseinschränkungen vornehmen. Kürzungen der

Kohlezuteilung, Mangel an geschultem Personal und unzureichende Unterhaltungsarbeiten

kamen hinzu. Die ersten Nachkriegsjahre brachten, bedingt durch die wirtschaftliche

Situation in Deutschland, weitere Verschlechterungen mit sich. Die finanziellen

Schwierigkeiten wuchsen derart an, daß man eine Einstellung der Bahn ab 11. Oktober 1920

in Erwägung zog.

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Strecke bemühte sich die Stadt Gera um die

Aufrechterhaltung des Verkehrs mit der Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Eisenbahn (GMWE).

Es hat zu dieser Zeit auch wahrscheinlich ein Wechsel in der Zusammensetzung der

Gesellschafter stattgefunden. Der Sitz der Leitung bis dahin in Berlin, wurde 1921 nach

Gera verlegt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Bahnanlagen in einem äußerst

schlechten Zustand. Ein großer Teil der Gleise mußte erneuert werden, was in den

darauffolgenden Jahren geschah.

Die fortschreitende Geldentwertung ließ aber die Ausgaben in astronomische Höhen

klettern, ohne daß die Möglichkeit bestanden hätte, einen Ausgleich durch Tarife zu

schaffen, da die Tranportleistungen durch den allgemeinen Rückgang der Produktion in

Industrie und Landwirtschaft ständig sanken. In den zwanziger Jahren gewann der

Kraftverkehr immer mehr an Boden. Beachtliche Vorteile im Güter- und Personenverkehr bei

gleichen und mitunter niedrigen Tarifen brachen allgemein die Monopolstellung der Bahnen

im Landverkehr. Die Reichspost richtete von Zeitz aus eine Omnibuslinie nach Kayna und

Pölzig ein, die täglich bis zu viermal verkehrte.

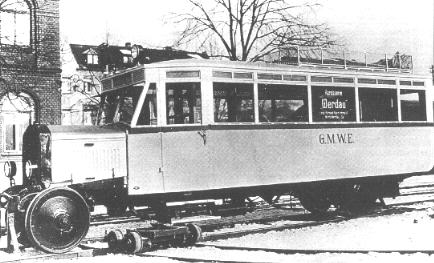

Um die Leistungen im Personenverkehr zu verbessern, setzte die Gera-Wuitz-Mumsdorfer

Eisenbahn als erste deutsche Schmalspurbahn gegen Ende der zwanziger Jahre einen

Triebwagen ein. Genauer betrachtet war es ein auf Schienen gesetzter Straßenomnibus, der

von der Linke-Hofmann-Busch-AG in Werdau (Sa.) gebaut wurde.

Der Triebwagen VT 133

521 mit der Wendeeinrichtung im Bahnhof Gera-Pforten

Als reines Ein-Richtungsfahrzeug mußte es zu jedem Fahrtrichtungswechsel gedreht

werden. Die Fahtgäste konnten nur auf der rechten Seite ein- und aussteigen. Für

größere Gepäckstücke diente ein Dachgepäckträger. Das Fahrzeug wurde im Volksmund

"Schienen-Zepp" genannt und soll sich recht gut bewährt haben. Bedingt durch

seine leichte Bauweise ist der Bus mehrmals entgleist. Nach der 1949 erfolgten Übernahme

der GMWE durch die Deutsche Reichsbahn setzte man ihn nach Barth um. Er kam auf der

Strecke nach Ribnitz-Damgarten zum Einsatz. Nach langer Abstellzeit wurde er 1961

schließlich ausgemustert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übergab die Sowjetische Militäradministration mit Wirkung vom

1. September 1945 die Eisenbahn in die Hände des Volkes. In der sowjetischen

Besatzungszone gab es zu diesem Zeitpunkt rund 3300 Kilometer nichtreichsbahneigener

Bahnlinien, davon waren 1600 Kilometer schmalspurig. Auch diese Bahnen sollten nicht mehr

lokalen Sonder- und Privatinteressen dienen, sondern der gesamtgesellschaftlichen

Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone untergeordnet werden. Somit wurden alle dem

öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen auf Beschluß der Deutschen

Wirtschaftskommision vom 9. März 1949 der Deutschen Reichsbahn unterstellt. Darunter fiel

natürlich, wie schon angedeutet, auch die Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Eisenbahn

(GMWE).

Der Bahnhof Kayna, er besaß große Bedeutung für die

Agrarwirtschaft, insbesondere landwirtschaftliche Massengüter, wie Futterrüben und

Kartoffeln, traten von hier aus ihre Reise zu den Verbrauchern an.

Ab 1955 gehörte die Strecke der Reichsbahndirektion Dresden, von der Schmalspurbahn

Eisfeld - Schönbrunn wurde 1955 eine Lokomotive umgesetzt. Es war nach 33 Jahren wieder

das erste Mal, daß der Triebfahrzeugpark erweitert wurde. Von der Spreewaldbahn kam 1962

eine weitere und von der Harzquerbahn noch eine dritte Lokomotive zur GMWE. Letztere kam

jedoch auf der Strecke nie zum Einsatz und wurde 1963 verschrottet. Mitte der 60er Jahre

verlor diese Bahn immer mehr an Bedeutung, die Kohlengruben um Wuitz-Mumsdorf waren

erschöpft, so daß sich die Geraer Abnehmer nach neuen Bezugsquellen über andere

Verkehrsverbindungen umsehen mußten. So wurde 1966 der Güterverkehr eingestellt, nur der

Transport des Quarzsandes von der Kliebe zum Bahnhof Wuitz-Mumsdorf wurde weitergeführt.

Die weiter sinkende Rentabilität ließ das Ende der Gera-Wuitz-Mumsdorfer Schmalspurbahn

langsam in Sichtweite rücken.

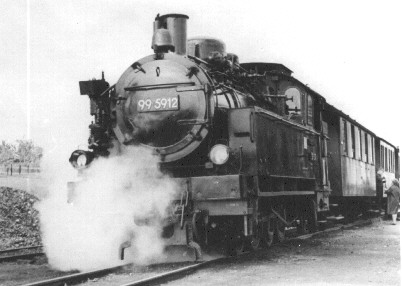

Die Dampflok 99 5912, zusammen mit der Lok 99 5911 im Jahre 1922

angeschafft und in Betrieb genommen. Die Lok 99 5912 hatte bis 1967 eine Laufleistung von

832657 km erreicht. Beide Lokomotiven waren bis zur Betriebseinstellung im Einsatz.

Ein übriges dazu tat noch der internationale Trend mit einer expansiven Entwicklung

des Kraftverkehrs und einem immer mehr um sich greifenden Sreckenabbau der Bahnen. Es ist

verständlich, daß hierbei die Schmalspurbahnen aus ökonomischen Gründen an erster

Stelle standen. Notwendige Modernisierungen waren gegenüber den wirtschaftlichen

Ergebnissen keineswegs gerechtfertigt. Ein Beschluß des Ministerrates der DDR vom 14. Mai

1964 sah die schrittweise Stillegung von fast 70 % der Schmalspurbahnen bis 1970 vor.

Darunter fiel auch die Gera-Meuselwitz-Wuitz-Mumsdorfer Schmalspurbahn. Das etwa fünf

Kilometer lange Stück von der Kliebe bis zum Bahnhof Wuitz-Mumsdorf sollte von den

Kaynaer Quarzwerken weiter als Werkbahn betrieben werden. Entsprechende Vorbereitungen

wurden getroffen, so setzte man eine Diesellok vom Betonwerk Cretzwitz um;

Versuchsbohrungen ergaben jedoch nur noch eine geringe Fündigkeit an Quarzsanden, so daß

sich ein weiterer Abbau nicht mehr lohnte. Betriebseinstellung und Streckenstillegung

sollten möglichst zusammenfallen.

Am 3. Mai 1969 ging im Raum Gera ein schweres Unwetter nieder und zerstörte einen

erheblichen Teil der Gleisanlagen zwischen Gera-Pforten und Leumnitz. Das gesamte Gelände

des Bahnhofs Gera-Pforten war überschwemmt. Die entstandenen Schäden zu beseitigen,

wäre volkswirtschaftlich nicht vertretbar gewesen, da ja die Einstellung des Verkehrs

ohnehin für 1970 vorgesehen war. Mit dem 4. Mai 1969 stellte die Schmalspurbahn

Gera-Wuitz-Mumsdorf nach 68 Jahren den Betrieb ein. Lediglich auf dem Abschnitt von der

Kliebe nach Wuitz-Mumsdorf erfolgte noch bis 1. Januar 1970 der Transport von Quarzsanden.

(Quelle: Aus der Tageszeitung "Der Neue Weg" - Jahr leider nicht bekannt)

|

Zeittafel

1900

In Meuselwitz konstituiert sich eine Aktiengesellschaft mit dem Ziel, eine "Kohlenbahn" von Meuselwitz nach Gera zu bauen

1901

Streckeneröffnung

Der erste Zug fährt am 12.11.01 von Gera-Pforten nach Wuitz-Mumsdorf.

1905

Am Quarzwerk Kayna wird ein Haltepunkt eingerichtet.

1920

Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten wird die Einstellung der Bahn in Erwägung gezogen.

1949

Die Bahn wird der Deutschen Reichsbahn unterstellt.

1955

Der Triebfahrzeugpark wird nach 33 Jahren um eine Lokomotive erweitert.

1966

Einstellung des Güterverkehrs, nur der Transport von Quarzsanden von der Kliebe nach Wuitz-Mumsdorf wurde weitergeführt.

1964

Der Ministerrat beschließt die Stillegung der Schmalspurbahn bis 1970.

1969

Am 3.Mai zerstört ein Unwetter im Raum Gera erheblichen Teil der Gleisanlagen.

Am 4.Mai stellt die Schmalspurbahn ihren Betrieb ein.

1970

Am 1.Januar wird auch der Transport von Quarzsanden von der Kliebe nach Wuitz-Mumsdorf eingestellt.

Haltestellen

Gera-Pforten

Gera-Leumnitz

Trebnitz

Schwaara

Brahmenau Süd

Brahmenau

Söllmnitz

Wernsdorf

Pölzig

Wittgendorf

Kayna

Kaynaer Quarzwerk

Oelsen

Spora

Zipsendorf

Wuitz-Mumsdorf

|